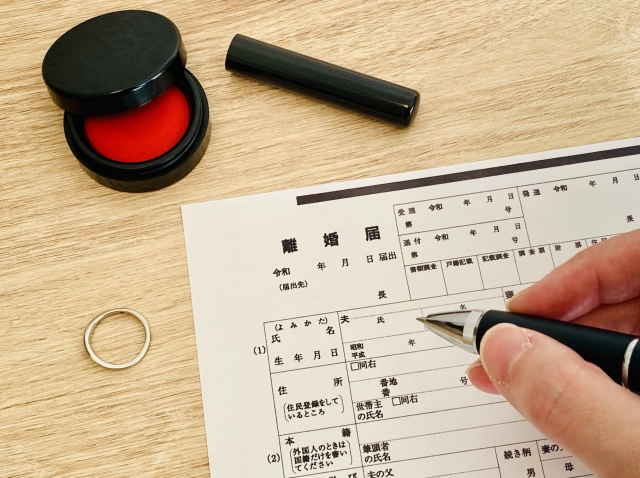

離婚届を提出するというのは、大きな人生の決断です。私自身、離婚を経験し、そのプロセスで感じたことや気づいたことがたくさんありました。この記事では、私の体験を交えながら、離婚届に関する重要なポイントや注意点をお伝えします。

離婚届を出す前に確認すべきこと

離婚届を出すタイミングは重要です。勢いで書いてしまうと、後から取り返しがつかなくなる場合もあります。ドラマのように感情のままに書き置きして出すなんてことは絶対に避けてくださいね。

私自身、離婚届を書くときに「旧姓に戻るのか、今の姓のままでいくのか」をその場で決めなければいけないことに驚きました。私は旧姓に戻るつもりはなかったので迷いませんでしたが、事前にメリットとデメリットを整理しておくとスムーズだと思います。

また、未成年のお子さんがいる場合、親権の取り決めも重要です。この記事では離婚届の入手方法から書き方のポイント、記入例までを詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてくださいね。

離婚届の入手方法|役所での受け取りとダウンロード

離婚届を取得する方法には主に2つの選択肢があります。ご自身のライフスタイルに応じて選ぶことができますが、ダウンロードの場合いくつか注意点もありますので、合わせてご確認くださいね。

役所での受け取り

離婚届を取得するもっとも一般的な手段は、市区町村の役所に直接訪れることです。以下は、役所での受け取りに関する重要なポイントです。

- 全国どこでも入手可能: 離婚届は全国共通の書式が用意されているため、居住エリアに限らず、どの市区町村の役所でも受け取ることができます。

- 複数枚を準備することを推奨: 書き損じや不備が生じた場合に備えて、2枚以上の離婚届をもらっておくことをお勧めします。

- 職員への相談が可能: 記入方法が不明な場合は、職員に直接相談できるため、その場で疑問を解消することができます。

自治体のホームページからダウンロード

役所に行く時間がない方やプライバシーを重視する方には、インターネットを利用して離婚届をダウンロードする方法が非常に便利です。

- ダウンロード形式: 各自治体の公式サイトから離婚届のフォーマットをダウンロードし、印刷して使用することができます。ただし、必ずA3サイズの白い用紙で印刷する必要があるため、注意が必要です。また、感熱紙は使用しないでください。

- 提出先の確認が重要: ダウンロードした離婚届が提出可能かどうかを事前に確認することも大切です。役所によっては、様式に関する制限がある場合があるため、手続きをスムーズに進めるために事前に調査しておくことをお勧めします。

ダウンロードした離婚届の利用上の注意点

自治体のホームページからダウンロードした離婚届を利用する場合、以下の点に注意してください。

- 署名以外の欄はパソコンで記入してもOK

-

署名欄以外はパソコンで入力しても問題ありません。ただし、署名欄は必ず自筆で記入する必要があります。※届出人本人や証人の署名以外の項目が手書きではない離婚届の用紙を受け付けない役所もある可能性があります。提出予定の役所で事前に確認しておいた方が安心です。

- 事前に自治体に確認する

-

提出する予定の自治体によっては、ダウンロードした離婚届の取り扱いが異なる場合があります。提出前に役場で確認してください。

- フォーマットを崩さないようにする

-

PDF形式で記入する際、フォーマットが崩れないように注意してください。崩れていると受理されない可能性があります。

- 印刷時の注意

-

印刷はA3サイズで行い、両面印刷や拡大縮小は避けてください。また、記入した項目がしっかり印刷されていることも確認しましょう。

受け取りとダウンロードのメリット・デメリット

役所で受け取る場合のメリットはリアルタイムに取得できること、窓口の方にアドバイスをいただける可能性あることです。不安な点をクリアしてから記入したい人にはおすすめです。

ダウンロードする方法は役所に行く時間を節約することができます。ただ、ダウンロードした用紙をA3で印刷する手間があるため、自宅にA3のプリンタがなければコンビニプリントなどで印刷しなければなりません。

このように、離婚届の入手方法には2つの選択肢があり、それぞれのニーズに応じたアプローチが可能です。必要な書類を整え、手続きを円滑に進めるための準備をしっかりと行いましょう。

離婚届を書く前に決めておくべきポイント

離婚は人生の中で非常に大きな選択です。そのため、離婚届を作成する前に、きちんとした準備をしておくことが重要です。ここでは、離婚届の書き方において知っておくべき5つのポイントを解説します。

離婚後の戸籍についての選択

離婚後の戸籍をどうするか、しっかり考える必要があります。旧姓に戻る場合、その旨を離婚届に正確に記載することが求められます。この選択には以下のようなメリットとデメリットがあります。今後の人生に影響を与える重要な決断ですので、慎重に考えてください。

旧姓に戻る場合

独身時代の名前に戻ることで新たなスタートを切る気持ちになれることがメリットです。特に配偶者との縁を残しておきたくない場合、気分的にもスッキリすることができます。

ただし、様々な名前変更の手続きが必要になり、かなり手間はかかります。

また、旧姓に戻ることで「離婚したこと」が公になるのでわざわざ伝えたくない人にとってはデメリットの方が大きいかもしれません。

今の姓を維持する場合

各種書類などの変更手続きが不要で、離婚したことが公にならないことがメリットですが配偶者とのつながりが残ってような気持ちになることが大きなデメリットです。

また、今の姓を維持する場合、新たに戸籍を作成するため、元々の旧姓には二度と戻ることができません。

旧姓に戻った場合:(旧姓)田中→(結婚後)佐藤→(離婚で旧姓に戻る)田中→(再婚後)山口→(離婚して再度旧姓に戻る)田中

今の姓を維持する場合:(旧姓)田中→(結婚後)佐藤→(離婚後)佐藤→(再婚後)山口→(離婚して旧姓に戻ることは不可)佐藤

このように、離婚後に現在の姓を選択した場合には、その選択が将来的に影響する可能性があるため、慎重に検討することをお勧めします。

未成年の子どもがいる場合の注意点

私の場合、子どもは既に成人していたので親権について深く考えることはありませんでした。ただ、未成年のお子さんがいる場合、親権の取り決めが大きなポイントになります。これは、感情的になりやすいテーマでもあるため、事前にじっくりと話し合いをしておくことが大切です。

親権をめぐる問題がこじれると、お子さんにとっても大きな影響を与える可能性があります。できれば第三者(弁護士や調停員など)を交えて冷静に進めるのが望ましいでしょう。

親権を持つことになった方の名前は、離婚届に記入する必要がありますので、あらかじめ明確にしておきましょう。

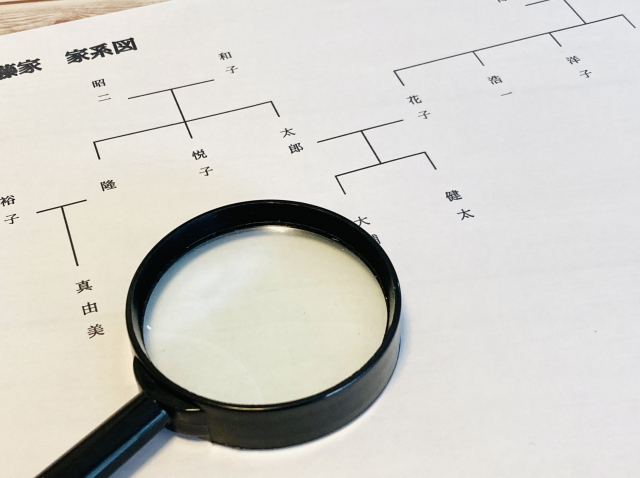

子どもの氏名および戸籍に関する取り決め

親権の決定に加え、子どもの氏名や戸籍についても予め考慮する必要があります。例えば、子どもがどの姓を使用し、どの戸籍に登録されるのかを明確にしておくことで、将来的なトラブルを回避することが可能です。

不安な点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

私の場合、子どもたちはすでに成人していたため、戸籍をどうするかの判断は子どもたちに委ねました。ただ、私は今の姓を維持し、新しい戸籍を作ることを選んだため、子どもたちは父・母どちらの戸籍に入っても、対外的には何の変更もない状態でした。

そのため、私自身、戸籍を移すことのメリットを感じませんでした。(戸籍を変える場合、子どもが家庭裁判所に出向く必要あり)

「戸籍って一体何?」と役場の人にも尋ねましたが、納得のいく答えは得られなかったのが正直なところです。戸籍に関しては少しもやもやした部分がありましたが、子どもたちの意見を尊重し、子どもたちの戸籍は夫のところにある状態です。

協議離婚の場合の証人の選定

協議離婚を選択する場合、証人が2名必要です。証人は離婚届に署名する役割を果たすため、信頼できる方を選ぶことが重要です。あらかじめ証人になる方にその旨を伝えておくことで、手続きが円滑に進むでしょう。

これら5つのポイントをしっかりと把握することで、離婚届の作成をスムーズに進め、予期しないトラブルを避けることができます。事前の準備を整え、自分にとって最良の選択を行うよう心がけましょう。

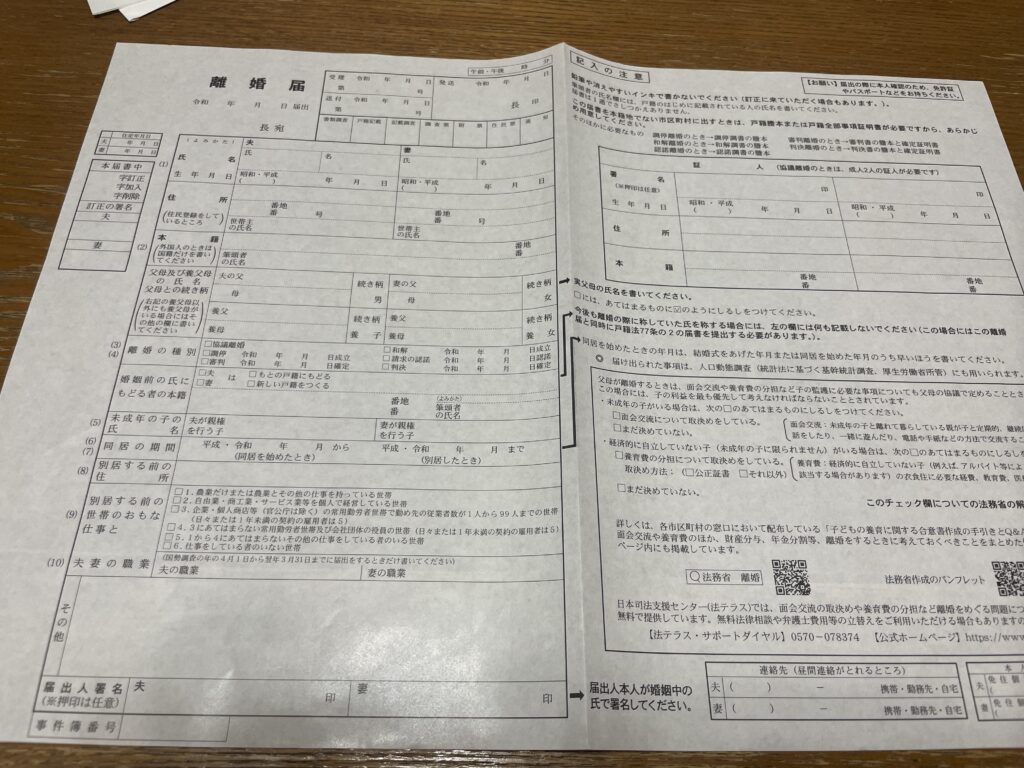

離婚届の基本的な書き方と記入例

離婚届は正確に記載することが非常に重要です。ここでは、離婚届の【離婚届 書き方】の基本を詳しく解説し、具体的な記入例を示しますので、ぜひ参考にしてください。

1. 提出日

最初に、離婚届を提出する日付を記入します。これは、役所に直接持参する日や郵送する場合は発送日を記録する必要がありますので、間違えないようにしましょう。

2. 宛て先

次に、離婚届を提出する市区町村の長の名前を明記します。「○○市長」や「○○区長」など、具体的な宛先をきちんと確認することが大切です。

3. 氏名、生年月日、住所

離婚を行う夫婦の氏名、生年月日、住所については、住民票に基づいて正確に記入します。特に氏名の漢字表記については注意を払う必要があります。

4. 本籍

本籍の記入欄には、戸籍に記載されている本籍地と筆頭者の情報を正確に記入します。また、離婚相手が外国籍の場合は、国籍を記載するだけで構いませんので、その点も留意してください。

5. 父母および養父母の氏名

それぞれの父母や養父母の氏名及びその続柄を記入します。「長男」や「次女」など明確に続柄を記載し、養親がいる場合はその名前も忘れずに書き加えましょう。

6. 離婚の種別

離婚の種類については、協議離婚、調停、審判などの形式にチェックを入れます。協議離婚以外の選択肢を選んだ場合は、成立日や認諾日なども記入しなければなりません。

7. 婚姻前の氏にもどる者の本籍

配偶者の姓を名乗っていた場合、離婚後に元の姓に戻すための情報もこの欄に記入します。また、新たに戸籍を作成する際には、その旨も忘れずに記載しましょう。

8. 未成年の子の氏名

もし18歳未満の子供がいる場合、その子の名前を親権者として記入します。親権に関しては事前に十分に話し合いを行っておくと良いでしょう。

9. 同居の期間と別居する前の住所

同居を始めた日や別居を開始した日を正確に書きます。別居していない場合は、この項目は空白でも問題ありません。

10. 職業と世帯のおもな仕事

夫と妻それぞれの職業を記載し、別居前の世帯においてどのような仕事が主に行われていたかも確認しておきましょう。

11. 証人の署名

協議離婚を選択した場合には、2名の証人が必要です。この証人からの署名と押印を得ることは重要なステップです。

以上のように、離婚届には多くの書き方や注意点があり、記入前にしっかり確認し、間違いがないよう心掛けることが重要です。正確に書かれた離婚届は、役所での手続きをスムーズに進めるための助けとなります。

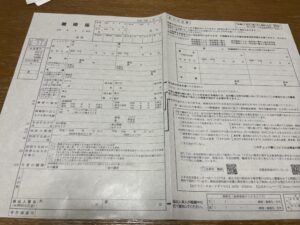

離婚の種類別に必要な書類一覧

離婚手続きを行う際には、選択した離婚のスタイルに応じて必要な書類が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。ここでは、各離婚の形式に合わせた必要書類を整理していますので、ぜひご参考にしてください。

協議離婚の場合

協議離婚を選ぶ際には、以下の書類が必要です:

- 離婚届:指定された用紙に必要事項を丁寧に記入します。

- 本人確認書類:運転免許証、健康保険証、パスポートなどが必要です。これによって、提出者の身分を確認できます。

- 戸籍謄本:本籍地の役所に提出する場合は不要ですが、他の市区町村に提出する際には必要になることがあります。

調停離婚の場合

調停離婚を進めるにあたっては、以下の書類を準備する必要があります:

- 離婚届

- 調停調書:離婚調停が成立したことを証明するための書類で、成立時に受け取ります。

- 本人確認書類

- 戸籍謄本:提出先によって異なりますが、本籍地以外への提出時には必須となる場合があります。

調停が成立した後、10日以内に離婚届を提出する義務があり、遅れると罰金が科されるリスクがあるので、計画的に行動することが大切です。

判決離婚の場合

判決離婚では、他の形式よりも多くの書類が求められます:

- 離婚届

- 判決書の謄本:裁判所から発行される、最終的な判決を証明する書類です。

- 判決確定証明書:裁判の結果が確定したことを証明する書類で、事前に取得しておく必要があります。

- 本人確認書類

- 戸籍謄本:こちらも、本籍地の外に提出する際には必要です。

判決が確定した後は、10日以内に離婚届を申請しなければ罰金が科される恐れがあるため、スケジュールをしっかり管理しましょう。

和解離婚の場合

和解による離婚を選択する場合、必要書類は以下の通りです:

- 離婚届

- 和解調書:和解内容をまとめた書類が必要です。

- 本人確認書類

- 戸籍謄本:場合によっては提出が求められることがあります。

和解の日から10日以内にこれらの書類を提出しなければならないため、期限を守ることが非常に重要です。

このように、それぞれの離婚方法によって必要な書類は異なるため、事前にしっかり確認し、スムーズに手続きが進められるように準備を進めることが不可欠です。正確な書類を揃えることで、手続きが円滑に進むでしょう。

まとめ

離婚届の提出は、簡単なようで実際には多くの準備が必要です。また、心の整理も同時に求められるので、焦らずに一つ一つ進めてくださいね。

私の経験が少しでも役立てば嬉しいです。離婚は新たなスタートの一歩です。どうか後悔のない選択をしてくださいね。